社会人が働きながら教員免許を取得する方法は4つありますが、現実問題としては1つに絞られます。

それは「通信大学」です。

好きな時間に勉強することができ、なおかつ学費も安いためです。

このほかにも方法がありますが、ハードルがかなり高くなってしまいます。

私自身も社会人として働きながら通信大学で教員免許を取得しました。

社会人が教員免許を取るための4つの選択肢

社会人が教員免許を取る選択肢として以下の4つがあります。

この中で働く社会人のほとんどが選ぶのが「通信大学」です。

通信大学が選ばれる主な理由は以下の通りです。

- 好きな時間に勉強できる

- 好きなところで勉強できる

- 授業へ出席する必要がない

- 学費が安い

このようなことが理由となり、教員免許を欲しいと考える社会人の多くが通信大学を選びます。

通信大学以外は現実的ではない理由

通信大学以外でも教員免許を取ることは可能です。ただし働きながらの社会人にとってはハードルが高くなることでしょう。

社会人が教員免許を取る方法としては、冒頭でも紹介した4つが主になります。

- 通信大学

- 一般の大学

- 教員資格認定試験

- 教育職員検定

現実問題として一番有効な方法が通信大学です。

そのほかの方法でも教員免許を取ることは可能ではありますが、ハードルが高くなってしまいます。

どのようにハードルが高くなるのかをここから紹介したいと思います。

一般の大学への通学は難しい

社会人が一般の大学で教員免許を取るの無理ではありませんが、非効率的ではないかと考えます。

まず一般の大学で勉強するということは、受験をし合格しなければなりません。

つまり受験に合格するために勉強をしなければなりません。

合格したら昼間の授業に出席する必要があります。働きながらでは出席日数を確保することは困難でしょう。

このようなことがあり、社会人が一般の大学を検討すること自体が難しいでしょう。

教員資格認定試験は難易度が高すぎる 免許も限定的

教員資格認定試験という試験に合格することができれば、一発で教員免許を取得することができます。

しかし合格率は10%~20%と非常に低く教員採用試験よりも難しいという話もあります。さらに1年に1度しかありません。

これだけ合格率が低い試験に合格するためには、かなりの勉強が必要となってくることでしょう。勉強時間を大量に確保する必要があり、やはり現実的ではないと思います。

また取得できる教員免許が、幼稚園教員、小学校教員、特別支援学校教員の3つしか取得できないのです。

参照 教員資格認定試験

教育職員検定 高いスキルが必要

教育職員検定に合格して教員免許(特別免許状・臨時免許状)を取得する方法もあります。

特別免許状の場合、専門的な知識や技能、社会的な信用が必要となります。そのため何かしらの分野で大きな実績をあげていなければ対象になること自体難しいでしょう。

実際、1年間で200人程度しか与えられていません。

勉強するしないの問題ではなく狙ってどうすることができないものでもあります。

参照 教育職員検定

特別非常勤講師という方法もあるが・・・

特別非常勤講師は学校教育の多様化の対応、そして活性化を目的とした制度です。

免許状を持つわけではなく、教科の一領域(専門分野)を担当するといった制度となります。そのため高い専門性やスキルなどが必要となることでしょう。

授業の一部に参加するイメージであり、フルタイムで働くということではありません。

その中で一番教員免許の取りやすい方法が通信大学ということになります。

通信大学の教職課程を利用して教員免許取得 一般の大学とは異なる勉強方法だから働きながらでも可能

通信大学は一般的の大学と同じで文部科学省に認定されている教育機関です。

大きく異なる点は、「自宅で勉強するか、それとも大学で勉強するか」です。

自宅で勉強をすることができるため、社会人でも対応がしやすいのです。

文科省に認定されている大学

通信大学は文部科学省に認定されている大学です。

そのため通信大学で取得した教員免許は、一般の大学で取得した教員免許と同じものです。優劣はありません。

通信大学にも教職課程が設置されている

教員免許は教職課程の設置されている大学で取得することができます。

そしてこの教職課程が設置されている通信大学があるのです。

だからこそ通信大学で教員免許が取得できるのです。

通信大学と一般の大学は異なる

通信大学と一般の大学ではさまざまなことが異なります。

- 大学に通う必要がなく自宅学習が基本

- 教員免許に必要な単位だけを取得

- 最短2年で取得できる

- レポートを作成する

- オンラインで動画授業で学習

- 学費がかなり安い

- 入学試験がない

以上のことからも、通信大学は働きながらの社会人が教員免許を取るのに都合がよいシステムとなっているのです。

通信大学が社会人に対して有利となる理由

教員免許の取得を考える社会人におススメしたい通信大学ですが、魅力をもう少し深堀してみたいと思います。

入学試験がない

通信大学には入学試験がありません。最終学歴が高校卒業以上であれば入学できます。

大学入試を経験したことのある人であればわかるとおもいますが、かなりの勉強量が必要となります。

働きながらそれだけの勉強をすることは至難の業です。

しかし通信大学は入学試験がありません。その点は社会人にとって都合がよいと思います。

3年次編入学か科目等履修生

教員免許を取得するためには、教員免許に必要な単位を取得すればよいです。

人によって異なりますが、最終学歴が大学卒業以上である場合、通信大学では「3年次編入学」か「科目等履修生」として在籍することになるでしょう。

| 3年次編入 | 科目等履修生 |

|---|---|

| 通信大学の3年生として在籍 | 学年がなく好きな科目のみ勉強 |

このどちらになるのかは、通信大学側で判断してくれます。

また最終学歴が高校卒業の場合には1年次入学となります。

最短2年で教員免許取得可能

通信大学では最短2年で教員免許を取得することができます。

その間にレポート作成+合格、科目試験の合格、教育実習、介護実習をすべてパスする必要があります。

私の場合はゆっくり勉強していたため、2年半かかりました・・・。

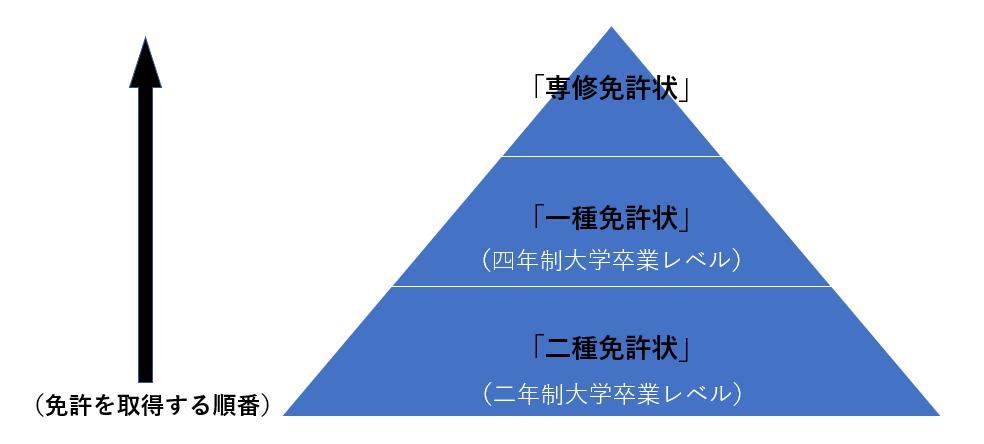

取得する教員免許は一種か二種

教員免許にはいくつか種類があります。

多くの学校教員が持っている教員免許は「普通教員免許状一種」です。しかし「普通教員免許状二種」でも学校で働くことは可能です。

教員免許を取っただけで教職に就けるわけではない

教員免許を取ったら2つの方法で先生になることができます。

- 教員採用試験を受験し合格

- 教育委員会に登録

社会人が教員免許を取る場合、次のキャリアとして教員の人生を選択するケースが多いです。

ただ覚えておいてもらいたいのは、教員免許を取得したから教員として働けるわけではないのです。

教員免許を取るのはスタートラインに立つため

教員免許を取っただけでは教員として働くことはできません。

教員採用試験に合格し正規教諭となるか、教育委員会に登録し講師となるかです。どちらかで学校で働くことはできます。

教員になるためには教員免許を取ればよいだけではありません。各都道府県で行われる教員採用試験に合格しなければなりません。教員採用試験の倍率は試験を受ける地域で変わり、年々倍率が低くなっています。

採用試験は年々倍率が下がっているとはいえ、難易度はそれなりに高いです。

講師は仕事内容こそ正規教諭とほとんど同じですが、昇給は頭打ちになったり休暇の部分など、さまざまな部分で不利となります。

長く教員として働いていくのであれば、教員採用試験に合格し正規教諭になったほうがよいです。

公立学校の場合

公立学校(小学校・中学校・高等学校)で教員として働く場合には、主に2つの方法があります。

教員採用試験に合格するか、教育委員会で講師登録を行うかです。

教員採用試験を受験し合格 |

教育委員会に登録 |

|---|---|

| 教員採用試験は毎年、各都道府県や政令指定都市など、自治体別で実施されています。

その試験に合格することで、正規教諭として登録されることになります。 多くの現場教員は、採用試験に合格して正規教諭として勤務しているのです。

|

教育委員会に講師登録をすることで学校で働くことができます。

教員採用試験に合格しているわけではないため、正規教諭ではなく講師という身分となります。講師の仕事内容は基本的には正規教諭と同じですが、徐々に格差が生まれていきます。 一生教員として働いていくつもりがあれば、採用試験の合格を目指す方がよいでしょう。

|

私立学校の場合

私立学校の採用試験は、それぞれの学校が独自に行います。

働きながら教員免許を取得するために サイト運営者の体験談

ここからは私が通信大学で2年半をかけて、小学校教員免許を取得したときに思ったことをお話ししていきたいと思います。

やる気と継続力が大事

通信大学で勉強をするなら、やる気と継続力は必要になると思います。

働きながらの勉強するということは時間の確保をする必要があるため、今までの生活スタイルを変える必要があります。

これが人によっては大変かもしれません。

決して簡単ではない それなりの覚悟は必要

働きながらの勉強は簡単ではないと思います。

私の場合は教員免許を取るまでに2年半かかりました。最短2年なのに半年余分に時間がかかってしまいました。

そしてその2年半はとくに大変と辛いとかはほとんど思いませんでした。それは自分のペースで勉強ができたためかもしれません。

ただしそれなりの覚悟を持って勉強をしていかないと、どんどん時間が伸びてしまうと思います。私は半年余計にかかってしまいましたが、人によっては1年、2年と伸びてしまうかもしれません。

勉強時間はバラバラ

勉強に費やした時間ですが科目によってバラバラです。

少し教科書を見ただけで内容を把握し、レポートが作成できてしまう科目もありました。よくわからず後回しにした科目もありました。

あくまでも私の場合ですが、通信大学の勉強に費やした時間は1週間当たり5時間~7時間程度でした。

インターネット上の情報は当てにはならない

インターネット上で見つけることができる通信大学関連の情報は、正しくないものもあるため注意してください。

たとえば以下のような情報です。

- 通信大学では簡単に免許や資格が取れる

- 通信大学では楽に大学卒業資格が得られる

経験者の私からすると、正しい情報とはいいがたいです。

「簡単や楽」の物差しは人によって違うためです。私が経験したからわかりますが、いうほど簡単でも楽でもありません。

まず「教員免許を取るためには19科目44単位+教育実習5単位」が必要となります。

正確な数字は覚えていないのですが、約50個~80個のレポートを制作し約20科目の試験に合格する必要があります。レポート1つの文字数は約1500文字~2000文字です。

さらに「教育実習」と「介護実習」に参加し合格する必要があります。

これを簡単と思いますか?結構大変です。

社会人として働きながら勉強した結果 そんなに大変な思いはしていなかった

私も社会人として働きながら通信大学で勉強したわけですが、決して簡単ではありませんでした。しかし難しすぎるといったこともありませんでした。

1週間に1つ、もしくは2つのレポートを作成するペースでいけばよいでしょう。

ここからの話は私が通信大学で教員免許を取得した当時の話です。そのためハッキリ覚えていないこともありますし、今はシステムが変更になっている可能性もありますので、参考程度にしてください。

教員免許を取るためには19科目44単位+教育実習5単位

私の最終学歴は4年制大学卒業です。その状態から通信大学に入学しました。

そのため一般教養の単位は持っている状態だったため単位互換を行うことで、改めて単位を取り直す必要はありませんでした。

ただし一部の科目は単位互換ができず取得しなおしました。

その上で教員免許取得までに必要な単位数は「19科目44単位+教育実習5単位」でした。教育実習分を省いたとして44単位は取る必要がありました。

参照 通信大学の科目認定方法

1科目2つ~4つのレポート作成

2単位取得するのに必要なレポート数は2つ~4つとなります。レポートの数は科目によって異なります。

2単位取得するために4つのレポートが必要だと仮定しましょう。19科目あるため4×19=76本のレポートを作成することになります。

これを2年間で作成することになります。つまり1年で38本となります。

振り返ってみると結構な数ですね・・・。実際はここまでの数ではなかったと思います。

1つのレポート作成時間は約4時間

私の場合はですが、1つのレポートを仕上げるのに必要とした総時間は約4時間ほどでした。

「内容把握+下書き+清書=4時間」

といった具合です。

もっと早く作成できたケースもありますし、もっと時間がかかってしまったケースもありました。

【前半】 内容把握・下書き作成

レポートの課題をまず把握します。

その後、教科書の中で課題部分に触れている部分を探し出し流し読みします。

教科書の内容と自分の意見を織り交ぜながら、レポートの下書きをパソコンにしていきます。文字数は約2000文字、つまり原稿用紙5枚分くらいです。

大体これで2時間半ほどです。

もし課題が難しく教科書でも解決できなければ、図書館で似たような本、もしくは同じ著者の本を探し教科書と対比しながら書きました。

【後半】レポート用紙に手書きで清書

下書きをパソコンに打ったら、今度はレポート用紙に手書きで書き写します。これにかかる時間が約1時間半。

1日1時間ペースでクリア可能

単純計算ですが、19単位を取るために平均2つのレポートに合格すればよいです。

そう考えると、「19×2=38」となり、2年間で38本のレポートを作成し合格すればよいということになります。

1年当たり19本。1ヶ月で2つのレポートを作成するペースでよいわけです。

このように考えると無理な数字ではないことがわかると思います。

実際は余裕を持たせた方がよいです。レポートが必ず合格するとも限らないですし、単位をある程度持たないと実習科目に参加できないということがあるためです。

そのため1週間で1本、もしくは2本のレポートを作成する気持ちでよいかと思います。

1日1時間~2時間、または週末にまとまった時間を勉強に費やせれば意外とクリアできる数字です。

そしてレポートは作成するだけではなく、提出し合格する必要があります。

参照 通信大学でのレポートの書き方と作成方法 パソコンで下書きしてレポート用紙に清書が便利

科目修了試験にも合格する必要がある

通信大学で単位を取得するためには、レポートの合格も必要ですが試験にも合格する必要があります。

レポートと試験の両方に合格することで単位が認められることとなります。

試験の範囲はレポートで勉強した範囲が基本となりました。とはいえ、やはり不安ですので1科目当たり1時間程度は勉強しておきたいところです。

結論 余裕をもって勉強できるだけの量だと思う

ここまで概算ではありますが、教員免許を通信大学で取得するために必要となる勉強時間は以下の通りとなります。

1週間当たり5時間~7時間程度の勉強

19科目76本のレポート。1本のレポートを完成させるために約4時間。つまり76本のレポートを完成させるために必要な時間は304時間。

19科目の試験を受ける必要があるため、試験勉強のために1科目1時間勉強するとして19時間。

304時間+19時間で323時間。

私の場合、2年半で323時間となるため、1年間で約130時間ほどはレポート作成と試験勉強に時間を費やしたこととなります。

1ヶ月10時間弱。1週間で2時間程度となるでしょうか。

計算上はこのような結果になりましたが、実際にはもう少し勉強していました。それでも1週間に5時間~7時間ほどではないでしょうか?

1日1時間勉強することもありましたし、週末にまとめて時間を割くこともありました。

いずれにせよ、「きつい、ダメだ、もうできない」ということはありませんでした。自分のペースで余裕をもって勉強できたと記憶しています。

通信大学は決して楽ではない いい加減な情報に注意してください

前述しましたが、通信大学の情報を掲載しているサイトはいくつかあります。その中には、通信大学経験者からすると明らかに誤っている情報が掲載されていることがあります。

これから通信大学で教員免許を取ろうとしている社会人に対して注意喚起の意味で紹介します。

情報が入り乱れている 集めた情報や想像でサイトを制作

通信大学での勉強について制作しているサイトは数多くあり、情報が正しいものからそうではないものまであります。

よく見受けられるのは「簡単に免許や資格が取れる」や「楽に大学卒業資格が得られる」といったものです。

ここまでの私の話を見ていただければわかると思いますが、決して簡単ではありません。

長期間モチベーションを維持させるのが難しい

社会人として働きながら勉強時間を確保し、それを最短でも2年間は続ける必要があります。

2年間、勉強に対するモチベーションを維持するのは結構大変なことです。

「この免許を取る!」、「この資格を取る!」といった気持ちを2年間も継続させるのは、本当に難しいことです。

以前よりも教員免許は取得しやすくなった

一昔前と比べると通信大学での勉強は非常にしやすくなりました。インターネットを活用した勉強ができるようになったためです。

参照 e-ラーニングとは

しかし一定の知識や技術を身につけなければならないことは変わっていません。

通信大学の難易度は絶対にわからない

「通信大学の難易度」について掲載しているサイトもあります。

ハッキリ言いますが、すべての通信大学で勉強したことがない限り難易度はわかりません。

おそらく公式サイトに掲載されている卒業率などを見て判断していると思うのですが、出ていない情報もたくさんあります。

教員免許取得率は公表されていない

通信大学では教員免許の取得率を発表しているところはありません。

そのため、どの通信大学で教員免許が取りやすいとかそうではないかというのは分かりようがないのです。

そもそもですが、通信大学で教員免許を取ることがあまりにも難しいとしたら、生徒が全然集まらなくなってしまいます。それは通信大学が運営できなくなってしまうということです。

長年通信大学で教員免許を取れる制度を設置しているということは、それなりに結果が残せている証拠であると思います。

そもそも私が教員免許を取れました。

そのため繰り返しますが、インターネットで紹介されているような「通信大学の難易度」というものはわかるはずがないのです。

e-ラーニングは便利だがモチベーションが保てるかが心配

e-ラーニングは「インターネット機器を利用して学習をすることができるシステム」です。つまりパソコンや携帯電話で録画授業を見ることができたりするものです。

そのため、通信大学に一度も行かずとも資格を取れるようにもなってきました。

大変便利だとは思うのですが、「大学に一度も行かない」というのは、通信大学経験者の私からしてみると「大きな弱点」でもあると思います。

参照 ネットだけで卒業できる11の大学 通信大学なら大学に行かずに大学卒業資格が取得できる

通信大学に行って授業を受けることを「スクーリング」といいます。

スクーリングには同じ志を持った社会人が数多く集まってきて、一緒に授業を受けます。これにより刺激を受けることができモチベーションを保てるのです。

もちろん強い意志を持っているのであれば、どのような状況でも関係なく勉強を続けることができると思います。

しっかりと自分で情報収集をしよう

インターネットで簡単にさまざまな情報が得られる時代です。通信大学の情報もすぐに得ることができます。

しかし誤った情報が拡散しているのも事実です。

間違いのない方法が、希望している通信大学の公式サイトで情報を得ること、または、資料請求をして情報を得る、さらには、直接大学に問い合わせて情報を得ることでしょう。

通信大学経験者の情報をインターネットで得るためには、「自分の意見がしっかり書かれているか」をチェックするようにしてください。

ただ通信大学の情報が掲載されているサイトは、経験者のサイトではない可能性が高いです。公式サイトから情報を収集して、ただ掲載しているだけです。

社会人が通信大学で勉強するための2つのコツ

まとめとなりますが、社会人が働きながら通信大学で勉強をするためのコツは2つだと思います。

- モチベーションを維持し続ける

- 計画的に勉強を進める

私でも働きながら通信大学で教員免許が取れました。それにより大きく人生は変わりました。

ほんの少しの努力をするだけで、その先、大きなものを得られるようになると思います。