特別支援学校教諭の免許を通信大学で取得するためには、普通教員免許を既に取得している必要があります。

普通教員免許とは、一般的な教員免許のことを指します。

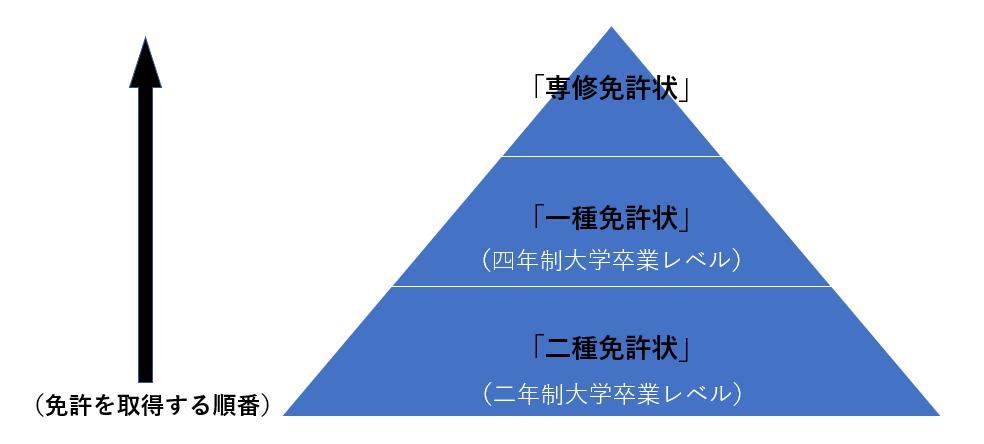

参照 教員免許の種類は3種類 一般的な普通免許状も一種・二種・専修に分かれる

大学によっては、普通教員免許を持っていない人に向け、特別支援学校教諭の免許を取得するのと同時に普通免許が取得できるようなカリキュラムを組んでいる大学もあります。

特別支援の教員免許が取れる通信大学

特別支援教諭の教員免許は、以下の通信大学で取得することができます。

| 地域 | 大学名 |

|---|---|

| 千葉県 | 放送大学 |

| 群馬県 | 東京福祉大学 |

| 東京都 | 明星大学 |

| 神奈川県 | 星槎大学 |

| 京都府 | 佛教大学 |

| 兵庫県 | 神戸親和女子大学 |

上記した大学には「特別支援学校教諭免許状取得課程」や「特別支援教員コース」といったコースが設置されています。名称は各通信大学によって異なります。

特別支援の教員免許は他の教員免許に比べると、取得できる通信大学は少ない状態です。

佛教大学

| 教員免許 | 幼稚園、小学校、国語、英語、数学、社会、書道、特支など |

|---|---|

| 資格 | 保育士、学校図書館司書教諭、社会教育主事、精神保健福祉士、司書、博物館学芸員など |

| 学費 | 17万8,000円~ |

東京福祉大学

| 教員免許 | 幼稚園、小学校、英語、社会、保健、情報、特支、養護 |

|---|---|

| 資格 | 学士、認定心理士 |

| 学費 | 22万1700円 |

星槎大学

| 教員免許 | 小学校、社会、保健、特支 |

|---|---|

| 資格 | 学士、支援教育専門士、教育カウンセラー、自閉症スペクトラムサポーター、社会福祉士、小学校外国語活動指導者など |

| 学費 | 1単位5,000円 |

明星大学

| 教員免許 | 幼稚園、小学校、国語、英語、数学、理科、社会、美術など |

|---|---|

| 資格 | 学士、社会教育主事、司書、学校図書館司書教諭 |

| 学費 | 11万円 |

神戸親和女子大学

| 教員免許 | 幼稚園、小学校 |

|---|---|

| 資格 | 保育士、特支、社会福祉士 |

| 学費 | 19万5,000円 |

放送大学

| 教員免許 | 幼稚園、特別支援学校教諭、栄養教諭 |

|---|---|

| 資格 | 学士・修士・博士、看護師国家試験の受験資格、認定心理士、臨床心理士、学芸員、司書、社会福祉主事 |

| 学費 | 1科目1万1,000円 |

特別支援学校教諭になるために必要なこと

特別支援学校教諭になるために必要なことは、特別支援学校教諭の教員免許を取るだけではなく、普通教員免許状を取得するのが一般的です。

つまり幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員免許状に追加して、特別支援学校教諭の免許状を持つといった条件があります。

修得する単位としては以下のようになります。

| 一種免許状 | 二種免許状 | ||

|---|---|---|---|

|

基礎資格

|

単位数

|

基礎資格

|

単位数

|

| 学士+幼、小、中又は高の教諭の普通免許状 | 26 | (短期大学士+)幼、小、中又は高の教諭の普通免許状 | 16 |

現実的に例外が存在する

最近の教員不足のため、特別支援学校教諭の免許状がなくても特別支援で働くことができることになっています。

また特別支援学校資格認定試験に合格することができれば、働くことができます。しかし合格率がかなり低いです。

正攻法としては、「何かしらの教員免許状取得+特別支援学校の教員免許状取得」が良いのではないかと思います。

教員免許は3種類に分けられる

特別支援学校教諭の普通免許状は3つの種類に分けられています。

専修免許状、一種免許状、二種免許状です。これは他の教員免許と同じです。

教員として勤務経験がある場合には

幼稚園・小学校・中学校・高等などで実務経験が一定年数ある場合、免許法認定通信教育を受講することで、特別支援学校教諭免許状を取得することが可能となっています。

佛教大学なら5科目6単位のみ

佛教大学の免許法認定通信教育なら、5科目6単位を取得するのみで特別支援の免許を取得できるコースがあります。

教員免許を取得してから3年以上経過していたり、3年以上の勤務経験があれば現職でなくても取得することができます。

明星大学なら12単位のみ

明星大学の場合、幼稚園、小学校、中学校各種科目、高校各種科目、そして特別支援の免許状を免許法認定通信教育で取得可能です。

12単位のみを取得すればよく、さらにスクーリングが課せられやすい「数学」や「英語」の教員免許取得に際しても、「レポート+試験」でスクーリング回数を減らすことができます。

通信大学によって学費が異なる

同じ特別支援の教員免許を取得するにしても通信大学によって学費が異なります。

そのため学費にこだわるようでしたら候補となる大学をいくつかピックアップし、比較検討してみるとよいでしょう。

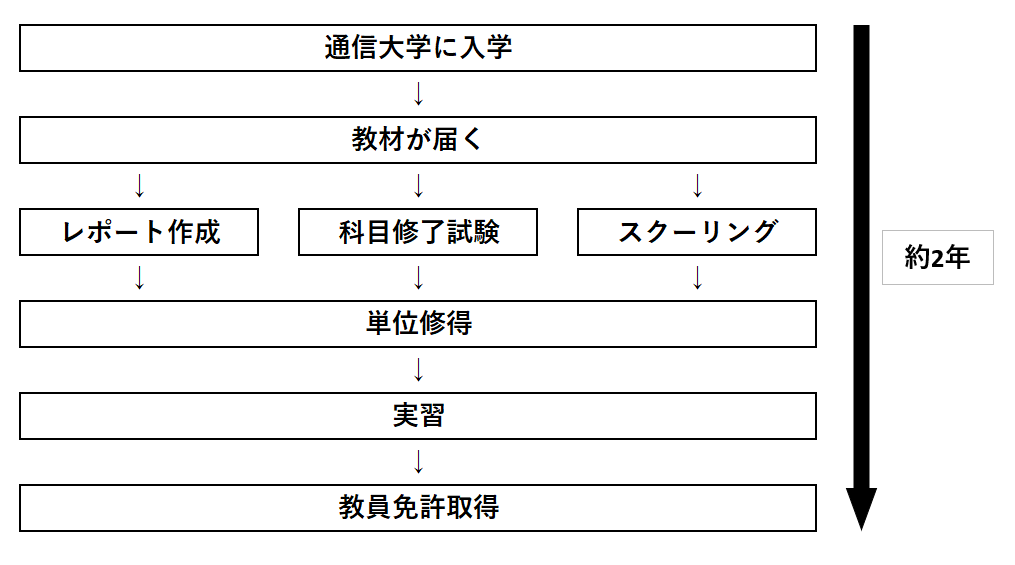

特別支援学校教諭免許の取得の流れ

通信大学で特別支援学校教諭免許を取得する方法を紹介します。

基本的にどの教員免許においても同じような流れとなります。

大まかな流れ

特別支援学校教諭になるための教員採用試験

特別支援学校教諭になる場合には、各都道府県で行われる教員採用試験に合格する必要があります。

一次選考と二次選考があり、それをクリアすることで合格となります。

倍率は3倍弱

たとえばですが、東京都と静岡県の令和5年度の倍率をみてみました。

すると東京都では2.7倍、静岡県では2.6倍となっていました。見てみると、どちらにおいても約3倍程度となっています。

小学校や中学校、そして高校の採用試験の倍率に比べると若干低い傾向にあります。

特別支援学校教諭の仕事内容

特別支援教諭の教育領域は、視覚障害や聴覚障害、知的障害、肢体不自由といった「何かしらの障害を抱え普通学級での生活が困難な子どもへの教育」教育を行います。

小中学校に設置されている特殊学級であったり、特別支援学校(養護学校)であったりします。

※以前は「盲・聾・養護学校」と呼ばれていましたが、学校教育法が改正され特別支援学校に一本化されています。

大抵の場合、少人数での指導となり、子供たちの自立や社会参加を支援する教育を行います。

特別支援学校でも、「幼稚部」「小学部」「中学部」「高等部」と分かれており、それぞれの教員免許状を持っていることが前提となります。そしてさらに、特別支援のための免許状を取得することが原則となっています。

子供の障害の程度により、教育内容や指導内容が変わってくるため、臨機応変に対応しなければならないでしょう。

指導対象領域

特別支援学校の指導対象は以下の通りとなります。

- 視覚障害者

- 聴覚障害者

- 知的障害者

- 肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む)

特別支援学級の指導対象は以下の通りとなります。

- 知的障害

- 肢体不自由

- 病弱・身体虚弱

- 弱視

- 難聴

- 言語障害

- 自閉症

- 情緒障害

その他「通級による指導」が行われることもあります。基本的には通常の学級で授業を受け、一部のみ障害の状態に応じた授業を受けるといったものです。

特別支援学校勤務を希望する先生の動機

特別支援学校勤務を希望する先生の思いはさまざまです。

たとえば支援学校をはじめから希望される方もいますし、教育には携わりたいけど普通学級に疲れてしまったという方など、勤務する先生の動機は、一般的な学校よりも多種多様かもしれません。

普通学校の場合、受け持つ生徒の人数が多く、それにより仕事が多く残ってしまうことは珍しくありません。また、部活の顧問を担当していれば、帰宅時間が遅くなることは頻繁にあります。

しかし特別支援学校の場合は、比較的残業が少ないという意見もあります。ただし勤務時間中は、担当する子どもの障害の程度によっては目が離せないということもあります。そのため休み時間をまともに取れないといった意見もあります。

私の知る特別支援の先生

私の知る特別支援の先生は3人います。

1人目はもともと普通学級の先生をしていたのですが、途中から希望で特別支援のクラスを受け持つようになり、その後ずっと特別支援を受け持っている先生。

2人目は特別支援で教員をしながら普通学級の採用試験の合格を目指していた先生。

3人目は特別支援学校から異動してきて普通学級を受け持っている先生です。

特別支援教育はゆっくりとした時間の流れの中での指導

1人目の先生にお話を詳しく伺ったことがあります。

単純な疑問として「なぜもともと普通学級で担任をしていたのに、特別支援教育に携わるようになったのですか?」というものです。

答えとして返ってきたのは以下のようなものでした。

「元々特別支援に興味があったんだよね。確かに手のかかることもあるけどそれは普通学級でも同じこと。手のかかることが普通学級とは違う感じかな。そして時間がゆっくりと流れている感覚になる。また子供たちが純粋な心を持っているのが分かる。そこに惹かれちゃっているんだよね。」とのことでした。

保護者とのコミュニケーションが印象的

学校で働いていると、なかなか意識的に特別支援のクラスを見ることはありません。

しかし研究授業というものがあり、その際に特別支援教室で行われる授業を見学させてもらったことがあります。

確かに普通学級とは時間の流れ方が違う感じがしました。

そして授業自体は研究授業の1度しか見たことはありませんが、この先生が保護者と話をしている姿はよく目にしました。

まさに保護者と先生が一緒に子育てをしている印象を持ちました。

性格的に向き不向きがあると思う

ちなみに特別支援のクラスにはサポートする先生が付いていました。

授業は行わないのですが、授業や学校生活を円滑に進めるためのサポートをおこなうのです。その中の一人は常にイライラしているように見えました。

特別支援のクラスに関わることが向いている先生とそうではない先生がいるという現実を目の前にした気がしました。

特別支援を知る機会を事前に作ってみては?

特別支援が自分に向いているのかそうではないのかは、経験をしてみないと分からないと思います。

特別支援学校を体験する機会がある でも・・・

教員免許を取る時に「介護等の体験」を7日間おこなうことになっています。

そのうち5日間は社会福祉施設、2日間が特別支援学校となります。

つまり特別支援学校では2日間しか経験することができません。

そのため、もし少しでも特別支援教諭に興味があるのなら、日頃からボランティアに参加してみると良いと思います。そこで経験を積み、自分が普通学級の先生になりたいのか、それとも特別支援の先生になりたいのか判断してみると良いでしょう。

教員免許を取得できる通信大学を紹介しています。無料資料請求もできます。