「学校の先生になりたい」。そう思う人は少なくないと思います。

結論から言いますと、教員免許さえ持つことができれば誰でも学校の先生になることはできます。

教員免許は一般の大学、そして通信大学などで取得することができます。

ここでは先生になりたいと考えている人、とくにすでに社会人となっている人に向け、通信大学での教員免許の取ることを中心に紹介していきます。

参照 通信大学で教員免許を取得

通信大学ではなく一般の大学で教員免許の取得を目指している人は「教員免許NAVI」を参照してください。

当サイト管理人は通信大学で教員免許を取得し教員になった

当サイトの管理人は、大学を卒業した後に通信大学で教員免許を取得しました。そして教員になりました。

大学時代には教員免許を取りませんでしたが、大学卒業後、社会人として働きながら通信大学で教員免許を取得し、その後、クラス担任として小学校で働きました。

参照 大学卒業後に教員免許は取得できる!社会人になってから先生になりたいと思った

私と同じように社会人になってから教員免許を取る人は非常に多いです。いつからでも学校の先生というものは目指せるのです。

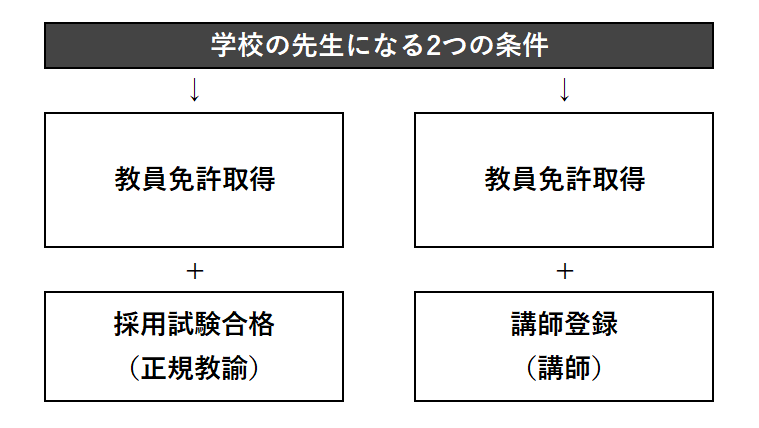

学校の先生になるためには重要な条件が2つあります。

それが「教員免許を持っていること」と「採用試験に合格すること、もしくは講師登録すること」です。

教員免許を取得することが最低条件

教員になるためには教員免許が必要です。これは最低条件です。

教員免許を持たずに先生になる方法はありません。

教員採用試験に合格する or 講師登録をする

教員免許を持っているだけでは先生として働くことはできません。

教員免許を持った上で「採用試験に合格すること、もしくは講師登録すること」が必要となるのです。

教員採用試験は全国各都道府県や政令指定都市で行われています。それに合格することで正規教諭として働くことができます。

また教員採用試験に合格していなくても、市町村にある教育委員会に講師登録することで講師として働くことができます。

例外として

例外として教育職員検定や教員資格認定試験といったものがあります。

しかしこれは一般的ではなく、あらゆる意味で難易度が高いので、先生になることを現実的に考えるのであれば教員免許を正規ルートで獲得したほうがよいと思います。

参照 大学卒業後に教員免許は取得できる!社会人になってから先生になりたいと思った

学校の先生になりたいなら満たすべき2つの条件

学校の先生になるには2つの条件を満たす必要があります。それは「教員免許」と「採用試験合格or講師登録」です。

一般的にはこの2つの条件のどちらかを満たせば、学校の先生として働くことができます。

正規教諭と講師の違い 仕事内容は同じだが扱いが違う

正規教諭と講師はどちらも学校の先生です。

仕事内容はほとんど同じですが扱いが変わってきます。正規教諭の方が待遇はよくなります。

そのため生涯教員として働いていくということであれば、正規教諭を目指した方がよいでしょう。

正規教諭として採用される方が待遇がよい

採用試験に合格したら「正規教諭」として採用されます。

採用試験に合格しておらず市町村の教育委員会に講師登録した場合には「講師」として採用されます。どこかの学校で空きがあればの話です。

ちなみに学校で働く多くの先生は「正規教諭」です。つまり「教員免許を持っており、採用試験に合格している」ということです。

「教員免許は持っているが、採用試験に合格していない、もしくは採用試験を意図的に受けていない。」という人は「講師」であるケースが多いです。

正規教諭でも講師でも仕事内容は基本的に同じです。ただし少し触れましたが待遇が異なってきます。

たとえば給与や休みなどです。

将来的に長らく学校の先生として仕事をしていくというのであれば、正規教諭になることをおすすめします。

通信大学で教員免許は取得できる

このように教員免許を持ってさえいれば、正規教諭でも講師としてでも先生として働くチャンスを得ることは可能です。

そして教員免許はいつからでも取ることは可能です。学生時代でも取ることができますし、社会人になってからでも取ることは可能です。

意外と社会人が教員免許を取れるということは案外知られていなかったりします。実は私も当時は知りませんでした。

現役の教員から「教員に興味があるのなら、通信大学で教員免許を取ることができるよ」と教えてもらってはじめて知ったくらいです。

ここからはさらに詳しくお話ししていきたいと思います。

先生になるために必要なもの その1「教員免許」

学校の先生になるためには、必ず「教員免許」が必要となってきます。これは絶対です。

そして教員免許にはいくつかの種類があります。

- 「小学校教員免許」

- 「中学教員免許(各教科)」

- 「高校教員免許(各教科)」

といった具合に、まず学校別に分かれており、その中で各教科ごとに教員免許状があります。

たとえば以下のような感じとなります。

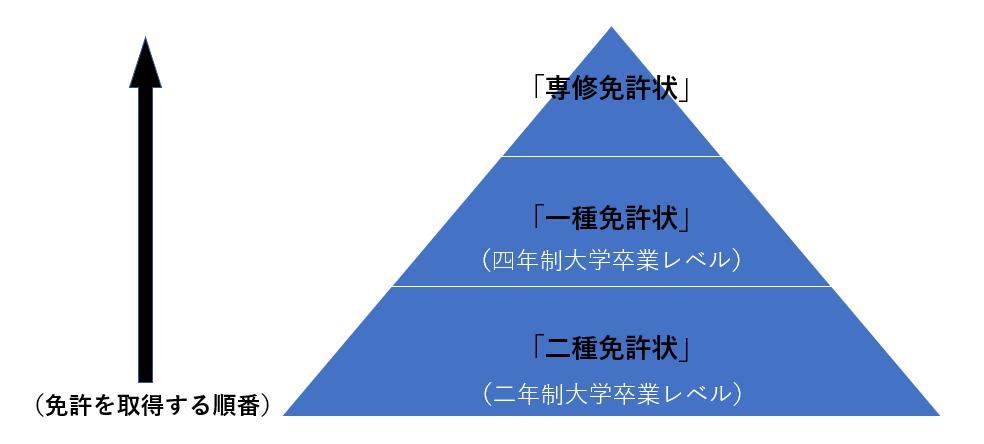

そしてそれぞれの教員免許は「一種」、「二種」、「専修」と3つの種類があります。

教育現場で働く教員の多くが、これらいずれかの教員免許を必ず持っているということになります。

「二種免許状」、「一種免許状」、「専修免許状」と3つの種類があります。ちなみに学校で働く多くの先生は「一種免許状」を持っています。

いずれにしても学校の先生を目指すのであれば、まずは教員免許を取るところから始めなければなりません。そしてそれはいつからでもはじめることができるのです。

先生になるために必要なもの その2 「採用試験合格 or 講師登録」

学校の先生になるためには、教員採用試験に合格するか、講師登録を行う必要があります。

教員免許を持つことは、あくまでもスタートラインに立ったにすぎません。

教員免許を持った状態で次の行動

「教員免許を取ったら先生になれるのか?」

これは「Yes」でもあり「No」でもあります。

教員を目指す人の多くは教員免許を取ってから、もしくは取得見込みの状態で「教員採用試験」を受験します。

この「教員採用試験」に合格することで、正規の先生(教諭)になることができます。

この試験は毎年、各都道府県や各政令指定都市で行われています。

参照 東京都教員採用試験

参照 教職員の採用(静岡県)

採用試験に合格しなくても学校で働ける

教員採用試験に合格しなくても先生として働くことはできます。

それが「講師」です。

講師は、「教員採用試験に合格していないけど教員免許を持っている人」という感じです。

講師にもいろいろ事情があります。

- 正規教諭になるために教員採用試験にチャレンジし続けている人

- 年齢的に採用試験を受けられない人

- もともと正規教諭にはなるつもりはない人

正規教諭になりたいと考えている人、敢えてならないという選択をする人などさまざまです。

ただ前述しましたが、正規教諭も講師も基本的には仕事内容は同じです。しかし重要な仕事は正規教諭に任されるケースが多いです。

そして給与や休暇、役職等でどうしても差が出てきます。

もし一生涯教員として働いていく・・・という考えがあるのなら、「一種免許状+採用試験合格は必須」となってくるかと思います。

講師になるために必要なこと 教育委員会で講師登録をする

講師になるために必要なことは、「教員免許を取得している状態で教育委員会に登録に行くだけ」です。

通常、各市町村には教育委員会が設置されています。そこまで足を運び「講師をしたいのですが」と担当者に告げ個人情報を書き込む程度で登録は完了します。

※場合によっては教員免許状の提出を求められるかもしれません。

そして、学校に「空き」ができたら名簿の中の登録者に連絡が来ます。

「○○という学校で講師を募集しているのですが、受けていただけますか?」

といった内容です。

興味があるようならば詳しい話を聞きに行き、話を聞いた結果よいと思うのであれば話を受けることで学校現場で働くことが決定します。

その際に、何か試験を受けるといったことはありません。

講師は人手不足の状態が続いている

講師登録をすると、かなりの確率で声がかかると思います。

少しでも講師の声をかけてもらいやすくしたい場合には、さらには、勤務先の場所を問わないようであれば、様々な都道府県や市町村の教育委員会に講師登録をしに行くとよいでしょう。

私の場合、自分の住んでいる街と、周辺の2つの市町村に講師登録に行きました。

結果、2日後に連絡が来て早速働けることとなりました。それが学校の新学期が始まる4月ではなく、夏のことでした。私と同じ時期に採用された講師はさらにもう一人いました。

参照 通信教育を受講する理由

講師は教諭の代わりとなる存在であり、必ず各学校では数名確保しておく必要があります。病休や産休などで教諭が長期に渡り学校を離れることがあります。その代わりとして勤務するのです。学校は数多くあるため、必ずどこかで講師が必要となっているのです。

講師といえど普通に学級担任にもなりますし、職員会議にも出席します。授業参観や懇談会も行います。本当に普通の学校の先生です。周りから見ても全然わかりません。

名札に「講師」といった記載をするわけでもありません。学校側から発表することもありません。授業参観や懇談会で言う必要もありません。

※私は一度も自分から言ったこともありませんし、聞かれたこともありません。

採用試験に合格するためにはそれなりの勉強が必要

講師ではなく正規教諭を目指すのであれば、教員採用試験に合格する必要があります。そして教員採用試験に合格するためには、採用試験用の勉強をしなければなりません。

勘違いをされる人も多いのですが、教員免許を取得するときの勉強と、採用試験の勉強はかなり内容が異なります。よって採用試験用の勉強が必要となってくるのです。

- 筆記試験

- 面接試験

- 実技試験

採用試験は1次試験と2次試験があります。1次試験では筆記試験と面接試験。2次試験では実技試験と面接試験があります。

各都道府県によって開催されるため、試験内容はそれぞれ異なりますし、紹介した試験以外の試験を課している可能性もあります。

1次試験の筆記試験は要対策!

とくに難易度が高いと思うのは「1次試験の筆記試験」です。

教職・一般教養と課題作文、教科等専門、面接試験などがあります。実際私が受験してみて難しいと感じたのは「教職・一般教養」です。

一般教養に関しては、日頃から新聞を読んだりニュースを見たりしていないと解けないような問題が出題されます。

たとえば「ノーベル賞を獲得したはじめての日本人は?」「現在の日本の外務大臣は?」

などです。あくまでも例ですが、似たような問題は見たことがあります。よって幅広い知識が必要となります。

「教員免許を取る勉強と採用試験の勉強は異なるものである」ということを覚えておいてくれるとよいと思います。

教員免許の取得する3つの方法 実はいくつか方法がある

教員免許を取得する方法は実はいくつかあります。

そのうち以下の3つがメジャーな方法と言えます。

方法は違いますが、どの方法を選んだとしても同じ教員免許を取得することができます。

以下で詳しくお話しします。

教育学部のある大学で免許を取得し卒業

一番オーソドックスな方法としては、「教育学部のある大学に行き、教員免許を取得すること」です。

この方法がで教員免許を取っている人が一番多いです。

高校生の時、大学の進路を考える際に、教育学部のある大学に進むといった具合です。

大学で教員免許取得のための単位取得

この方法もよくある方法でしょう。大学在籍中に、プラスアルファで教員免許用の勉強をすることで、免許を取得することができます。

教育学部でなくても教員免許を取ることができるのです。

大学卒業に必要な単位以外で、教員免許を取るための単位を取得すれば教員免許を取ることができます。ただし大学によって、教員免許が取れなかったり、取れる教員免許が限られていたりします。

※たとえば社会の教員免許は取れるけど、数学の教員免許は取れないなど

そのため、もし教員免許が欲しいと大学入学前から分かっているのであれば、自分の欲しい教員免許が取れる大学を調べ進学する必要があります。

また、一般的に教育学部のある大学でなければ小学校の教員免許を取ることはできません。

通信大学で教員免許取得に必要な単位を取得

「大学生の時に教員免許を取らなかった人」や、「教員免許は持っているけど他の教員免許が欲しい」といった人が、教員免許を取る方法として「通信大学」があります。

ちなみに私はこの方法で教員免許を取得しました。また、私だけではなく、かなり多くの人がこの方法で教員免許を取得しています。

「教員免許に必要な勉強だけして単位を取るシステム」です。

通信大学ですので、通学の必要はありません。また学費がとにかく安いという点が最大のポイントです。

参照 なぜ通信教育なのか

あまり知られていないかもしれませんが、かなり多くの社会人の人たちが通信大学で教員免許を取得しています。

一般的な4年制大学を卒業している人が、通信大学で教員免許を取得する場合には、大抵2年ほどの時間を要するでしょう。

このように、教員免許を取得する方法は主に3つです。どの方法で取得しても全く違いはなく同じ免許です。

一旦まとめ

話が長くなってきたので、まとめてみたいと思います。

- 学校の先生になるためには「教員免許」が必要。

- 大学か通信大学で教員免許は取れる。

- 教員採用試験に合格するか、教育委員会に登録することで学校で働くチャンスを得られる。

学校の先生になるためには「教員免許」が必要です。教員免許は「一般的な大学」か「通信大学」で取ることができます。

教員免許を取ったら、各都道府県で行われている「教員採用試験」に合格するか、教育委員会に講師登録することで、先生として働く機会を得ることができます。

つまり、教諭や講師、どちらかを問わないのであれば、教員免許さえ取れれば先生になることは可能なのです。

ただし、長く、一生涯の仕事にしようと考えているのであれば、やはり教員採用試験に合格したほうがよいと思います。

先生になってから必要なこと 必要最低限の能力と経験は欲しい

先生になるためには教員免許が必要ですし、採用試験に合格したり講師登録する必要があります。これらはあくまでもスタートラインに立つまでの話です。正直やろうと思えば誰でもできることです。

肝心なのは「先生になってから」です。

ここからは先生に必要な能力、どういった人が向いているのか?を個人的な見解でお話ししたいと思います。

平均的な能力は必要

先生の主な仕事としては「授業」「クラス活動」「保護者対応」「校務分掌」「研修」があると紹介しました。

これら5つの仕事はそれぞれ必要とされる能力が異なります。そのためすべてを完ぺきにこなす先生は非常に数が少ないです。

完ぺきにこなす先生は少ないですが、どれもそつなくこなすレベルがなければ先生の仕事は難しいかもしれません。

はじめからできるわけではない

とはいえ、誰も初めからできるわけではありません。努力して1つ1つの仕事ができるように成長するものです。

分からないことは周りの先生が教えてくれますし助けてくれます。

さらに教員採用試験に合格すると、初めの年は初任者研修となります。

学校での仕事を周りの先生と同じようにこなしていくのですが、指導員の先生が付いてくれます。ここで先生のイロハを1年かけて教わっていきます。さらに校内、校外の研修も数多く組まれています。これにより先生という仕事を覚えていくのです。

一つ注意したい点として、主な仕事というわけではありませんが、周りの先生を敵に回すことだけは避けましょう。とくにベテランの先生は敵に回さないようにしたいものです。謙虚な姿勢で先輩の先生に接することが、上手く教員生活を過ごすコツだと思います。

知識や経験、要領の良さが必要

先生になるために必要なこととして「知識や経験、要領の良さ」が挙げられるでしょう。

教える教科の知識はもちろん、それ以外にも子どもたち伝えるべき知識や経験は数多くあります。

「先生になるまで勉強しかしてこなかった、特定の分野の知識しかない、コミュニケーションが苦手」

という場合、正直先生には向いていないと思います。

「向いていない」というのは「ならない方がよい」というわけではありません。「私だったらやりづらい」と思うのです。

知識は浅く広く

たとえば小学校の場合。基本的には全ての教科を教えます。その時、特定の分野の知識しかなかったらかなり苦労します。小学校レベルの勉強ですので予習をすれば何とかなるとは思うのですが、幅広い知識を持っていないと、子どもからの突然の質問に対応できなくなってしまいます。

多くの経験を積んでおき積み続ける

先生に限ったことではありませんが、多くの経験をしている人は、話の引き出しが多く、魅力的です。

そもそもですが、学校の子どもたちの多くは大きくなれば社会に出ます。さまざまな職業に就き、さまざまな経験をします。しかし多くの先生は、自身が小学生の時から先生になるまで、ずっと「学校」という環境下にいます。学校以外の環境で経験を積んだことのない人がほとんどなのです。

そのためたとえば、学校とは全く無縁の社会での経験を持つ人が先生になると、さまざまな経験を子どもたちに伝えることができ、子どもたちも将来の選択肢が一気に広がるのです。

要領の良さは社会において大事

先生といったら「真面目」というイメージを持つ人は少なくないと思います。確かに真面目な人は多いです。

しかし中には、「真面目なんだけどどこか不真面目であり要領のよい先生」がいます。実はそういった先生ほど、子どもたちに人気があり、楽しそうに先生ライフを送っています。

たとえばですが、先生の仕事は突き詰めてしまうと終わりがありません。

真面目な先生が宿題のプリントを作っていたとします。ものすごい時間がかかるのですが、要領のよい先生は問題を他の学校からもらってきたりします。

さらに宿題やテストの丸付けは、真面目な先生は休み時間や放課後に行います。要領のよい先生は授業中でも行います。

要領のよい先生は別にさぼっているわけではありません。その先生のクラスの成績が落ちるわけでもありません。効率よく物事を進めているだけなのです。

この効率よく物事を進めることができない先生が多いと思います。効率よく物事を進めている先生を見ると「不真面目」と思ってしまうようなのです。

とはいえ、要領のよい先生、効率よく物事を進める先生は、たいていの場合、多くの先生から指示される存在になっていることも事実です。

一番重要なこと 同僚との付き合い

学校でうまく仕事をする上で重要だと思うことが、「周りの先生との付き合い方」だと思います。これは本当に重要です。

学校は縦社会です。基本、上司の言うことは絶対といったスタイルです。上司というのが校長、教頭、教務、主任などです。

こういった役職に就く先生は、それなりの経験のある人たちです。そのため、彼らに嫌われてしまうと非常に仕事がしにくくなります。

ホウレンソウはものすごく大事

学校では「ホウレンソウ」はものすごく大事です。「報告」「連絡」「相談」ですね。これを徹底することにより、問題を未然に防ぐことができます。

ちょっとすれ違ったとき、学年会議の時、どんな時でも構いません。周りの先生と情報共有することは、自分を守るためにも必要なこととなります。

自己解決は時として危険 コミュニケーションを大切にする

何か分からない時には、自己解決せず同僚の先生に質問しましょう。先生という職業柄、質問をすると答えてくれる先生が多いのですが、全員がそうとは限りません。

なので、同僚の先生に嫌われてしまうと、自分の仕事を円滑に進ませることができず、それが授業や保護者対応へも影響が出てしまうことがあるのです。

そのため、コミュニケーション能力の高い先生ほど、楽しそうに仕事をしていますし、その割に仕事が早いです。上手く周りに助けてもらいながら仕事をしているのです。

このようなこともあるため、できるだけ同僚の先生とは仲良くできるよう、日頃から気を付けていたほうがよいと思います。

誰でも先生になれる!問題はそのあとどうするか

学校の先生には、教員免許を取ればだれでもなることができます。その教員免許も通信大学で必要な単位数取得すれば取ることができます。

その後、教員採用試験に合格するか、市町村に講師登録することで教壇に立つことはできます。

つまり「先生になりたい!」という気持ちがあれば、ほんの少し努力するだけでその希望は叶うのです。スタートラインにはいつでも立てるのです。

ただし教員免許を取ってから、そして教壇に立ってからが本当のスタートです。

教員としての仕事内容は多岐にわたり、業務内容によっては得意不得意がどうしても出てくるかと思いますが、非常にやりがいのある仕事だと思います。

いずれにしてもスタートラインに立たなければ何も始まりません。先生になる夢を叶える資格は誰にでもあるのです。

よくある質問

- 学校の先生になりたい人がまずはじめにすることは?

-

教員免許を取得することが大前提です。教員免許は通信大学で取得することができます。 教員免許を持っているだけでは先生になれません。各都道府県でおこなわれる教員採用試験に合格する、もしくは教育委員会で講師登録をすることで先生になることができます。

- 先生に必要な能力は?

-

勉強を教える能力は最低限必要ではあります。それに加え、クラスをまとめる力、コミュニケーション能力、雑務処理能力など、さまざまな能力が求められます。 とくに小学校の場合には、勉強を教える能力があるだけでは、なかなか務まらない仕事ではあります。

- 先生にとって一番必要な能力は?

-

さまざまな能力が必要とされますが、実は同僚とのコミュニケーション能力が一番重要かもしれません。